-

Благодарность за публикацию книги от Главы Комсомольского сельского поселения Кировского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания Валерия Гавриловича Авлохова

Администрация местного самоуправления Комсомольского сельского поселения Кировского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания с. Комсомольское (Илларионовка)

Заместителю директора ФБУ ВНИИЛМ по научной работе Родину С. А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Выражаю Вам искреннюю благодарность за публикацию книги воспоминаний Журавова Федора Николаевича «У большого Кавказа собирались грозовые тучи», в которой он с документальной точностью описал в том числе бои за селение Комсомольское (Илларионовка) Республики Северная Осетия - Алания в период Великой Отечественной войны.

В год 80-летия Великой Победы для нас книга Ф.Н. Журавова стала бесценным подарком, проливающим свет на многие темные пятна героической военной истории нашего маленького села. Отдаем дань уважения славному разведчику Федору Николаевичу, который так талантливо, глубоко и мудро описал военные будни и подвиги советских солдат, сражавшихся с фашистскими захватчиками на нашей земле.

От имени всех жителей села Комсомольского приглашаю Вас в любое удобное для Вас время посетить Республику Северная Осетия - Алания и познакомиться с местами, где начинал свой боевой путь Ваш дядя.

Будем рады видеть Вас в качестве почетного гостя!

С уважением, глава Комсомольского сельского поселения Валерий Гаврилович Авлохов

-

Благодарность за публикацию книги от журналиста Пресс-службы Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания Тамары Махарбековны Таутиевой

Пишу Вам из Республики Северная Осетия – Алания. Меня зовут Тамара Таутиева, я – журналист по профессии, работаю на госслужбе.

Заместителю директора ФБУ ВНИИЛМ по научной работе Родину С. А.

Здравствуйте, уважаемый Сергей Анатольевич!

Мое письмо к Вам – это благодарность за книгу воспоминаний Вашего дяди - фронтовика Федора Николаевича Журавова «У большого Кавказа собирались грозовые тучи».

Эту уникальную, очень интересную, захватывающую книгу я и мои друзья недавно случайно обнаружили на сайте ВНИИЛМ, когда искали материалы о войне, посвященные событиям Великой Отечественной в маленьком осетинском селе Комсомольское. В годы ВОВ оно называлось Илларионовка. Это тот самый населенный пункт, где Федор Николаевич – молодой разведчик, гвардии старший сержант отдельной разведроты 60-й отдельной Краснознаменной стрелковой бригады принял свой первый ожесточенный и кровавый бой. И который он так подробно, ярко и с документальной точностью описывает в своих воспоминаниях, в частности, во 2 части книги.

Дело в том, что село Илларионовка (ныне Комсомольское) для меня очень родное. Там родился и вырос мой отец – Махарбек Таутиев, который в годы войны был ребенком и вместе со своей большой семьей пережил все ужасы фашистской оккупации. Вот почему мне было особенно дорого читать книгу Вашего дяди. В ней я нашла и ответы на многие вопросы, касающиеся истории военных лет села Комсомольского, в частности, событий сентября 1942 года, которых нет в других источниках. И не только я, но и современные жители села, многие из которых также с интересом прочитали книгу очевидца и участника событий военных лет.

В Комсомольском с глубоким уважением относятся к истории села времен войны, чтят подвиги сотен солдат, отдавших свои жизни за освобождение Илларионовки от фашистов. В центре села находится братская могила, где захоронены свыше 170 солдат Советской армии. Здесь регулярно проводятся патриотические мероприятия и акции. Словом, память о войне для всех нас священна. От всех жителей села, от главы сельского поселения и от себя лично хочу искренне поблагодарить Вас за то, что опубликовали воспоминания Вашего замечательного дяди. Знайте, что в Северной Осетии, в маленьком селе Комсомольское, книгу «У большого Кавказа собирались грозовые тучи» с удовольствием и большим интересом читают.

Кроме того, отрывки из 2-й части книги публикуются в районной газете «Вперед» муниципального образования Кировский район. А школьники Комсомольской средней школы сейчас работают над аудиозаписью отрывков из книги Ф. Журавова, которые в ближайшее время будут выложены в социальных сетях сельского поселения, чтобы большее число жителей села смогли познакомиться с воспоминаниями фронтовика.

Хочу также поделиться с Вами инициативой и намерением общественности села Комсомольское, присвоить селу почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» (такое право дает соответствующий республиканский закон). Мы убеждены, что этот маленький населенный пункт, переживший оккупацию и зверства фашистов, но который до последней капли крови отстояли советские воины, не дав врагу пройти дальше, в их числе – разведчик Федор Николаевич Журавов, достоин носить это почетное звание.

В настоящее время ведем поиск архивных материалов, доказательной базы, свидетельствующей о том, что битва за село Комсомольское (Илларионовка) имела важное стратегическое значение в ходе Битвы за Кавказ. Именно на это в своей книге указывает и Ваш дядя. Будем Вам искренне благодарны, если Вы поддержите нас в этом намерении!

Также передаю Вам приглашение от имени главы Комсомольского сельского поселения Валерия Гавриловича Авлохова в любое удобное для Вас время посетить нашу прекрасную Республику Северная Осетия – Алания и своими глазами увидеть места, где начинал свой славный боевой путь Федор Николаевич! Будем рады видеть Вас!

А по этой ссылке Вы можете посмотреть репортаж регионального телевидения о недавней патриотической акции в селе Комсомольском:

https://iryston.tv/zhiteli-sela-komsomolskoe-proveli-aktsiyu-doroga-zhizni/С уважением, Тамара Махарбековна Таутиева, г. Владикавказ РСО-Алания

Журавов Федор Николаевич родился 31 мая 1924 года в Москве, проживал на улице Шаболовка. Учился в московской школе № 584 в 9А классе, когда началась война. Школу закончить не успел, т.к. пошел работать электриком, а затем пожарным. Стремился попасть на фронт. Для этого поступил в системе всевобуча в школу военно-морской боевой подготовки по специальности СНИС (средства наблюдения и связи). По совету мичмана школы Федор Николаевич неоднократно отправлял в министерство Военно-Морского Флота заявления с просьбой направить его на фронт. Наконец, его просьба была удовлетворена – он получил повестку из военкомата и 3 августа 1942 года был направлен в Московский флотский экипаж. С этого дня началась его служба в вооруженных силах страны, а уже 14 августа Федор Николаевич попадает на Кавказ, где начинаются боевые действия в составе разведроты. Дальше были кровопролитные бои за крымскую землю, Сталинград, Донбасс, Сиваш, Севастополь, Прибалтику. За годы войны ему довелось служить в 60-й отдельной стрелковой бригаде, в 257-й стрелковой Сивашской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, 1-м Гвардейском стрелковом корпусе 51-й армии сначала разведчиком, а затем старшим писарем-чертежником (он прекрасно чертил и у него был каллиграфический почерк).

За храбрость и отвагу, проявленные Журавовым Федором Николаевичем в боях, он был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

День Победы Федор Николаевич встретил в Прибалтике, а воинскую службу окончил 4 февраля 1947 года в звании гвардии старшего сержанта. Награды, приказы о его награждении и несколько подготовленных им военных карт представлены в приложении.

После войны Журавов Ф.Н. активно участвовал в мирной жизни, в работе совета ветеранов. Был награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Трудового Красного Знамени» и многими юбилейными медалями.

-

Медаль "За оборону Кавказа" и акт вручения

-

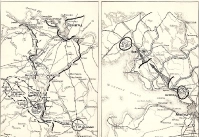

Карта, нарисованная Журавовым Ф.Н.

-

Карта, нарисованная Журавовым Ф.Н.

-

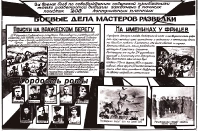

Боевой листок, нарисованный Журавовым Ф.Н.

-

Боевой листок, нарисованный Журавовым Ф.Н.

-

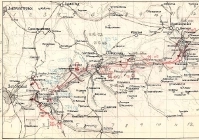

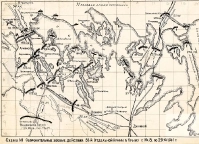

Карта, нарисованная Журавовым Ф.Н.

-

Карта, нарисованная Журавовым Ф.Н.

-

Карта, нарисованная Журавовым Ф.Н.

-

У большого Кавказа собирались грозовые тучи / Ф.Н. ЖуравовВоспоминания о войне в 3-х частях. - Ч. 1.

У большого Кавказа собирались грозовые тучи / Ф.Н. ЖуравовВоспоминания о войне в 3-х частях. - Ч. 1.

Пушкино : 2025. – 212 с. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978–5–94219–314–0Что сегодня означает для нас слово «война»? Стрельба, героические подвиги и много смерти, когда смотришь военные фильмы и читаешь книги. Эта книга – воспоминания о Великой Отечественной войне, написанные ее непосредственным участником – ветераном войны, разведчиком Журавовым Ф.Н., который в совсем юном возрасте добровольцем ушел на фронт.

В книге описаны простые военные будни, которые поражают своим ежедневным героизмом. Читая ее, невольно начинаешь чувствовать то, что чувствовал солдат на фронте, пытаешься рассмотреть эти события через ощущения участника войны и понимаешь, что же такое война и как трудно и страшно было молодым солдатам там, где лилась кровь и, казалось, не было спасения от боли и страданий.

Действия происходят в период 1942 года на Кавказе, там, где автор принял свой первый бой, там, где насмерть стояли бойцы Красной Армии, не давая врагу достичь его главной цели – завладеть нефтью. В книге описаны и солдатский быт, и взаимоотношения, и боевое братство в бою – читая о них, война становится ближе, понятнее и страшнее…

Историки находят и еще будут находить новые объяснения событий 1941–1945 годов. Но мы, потомки наших прадедов, сегодня понимаем, что в тот период решалась судьба нашей Родины и судьба еще не рожденных детей, внуков и правнуков. Тогда решался вопрос о свободе и независимости России, и их героическое поколение решило его в нашу пользу. В книге использованы личные дневники автора, архивные документы.

-

Ознакомительный фрагмент книги

В середине августа мощной группировке вермахта удалось прорвать оборону наших войск в излучине Дона. Поддержанные сотнями самолетов и танков немецко-фашистские войска предприняли наступление в двух направлениях: на Сталинград и на Кавказ. В тяжелых боях под Ростовом, в городе Батайске, в Донских степях наши части стояли насмерть на каждом рубеже, но силы были слишком неравными. Несмотря на потери, моторизованные части врага упорно развивали наступление, бросая в бой накопленные резервы.

Лето 1942 года принесло нашей Родине, сражающейся Советской Армии тяжелейшие испытания. Именно в это время по приказу ставки Верховного главнокомандования были сняты с занимаемых участков западного фронта 60-я и 62-я отдельные Краснознаменные морские бригады для оказания помощи советским войскам на юге. 60-я отдельная Краснознаменная стрелковая бригада (ОКСБр), состоящая из моря- ков Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской военной флотилии, была сфор- мирована в октябре 1941 года и впервые вступила в бой под Москвой в составе 5-й ударной армии. Остановив наступление врага под Наро-Фоминском, в начале декабря 1941 года бригада перешла в наступление, освободив от врага Петрищево, Можайск, Поречье и еще ряд населенных пунктов Подмосковья.

62-я ОКСБр, сформированная из моряков-добровольцев Тихоокеанского флота, в составе 1-й ударной Армии в начале декабря 1941 года прорвала оборону врага се- вернее г. Дмитров Московской области, форсировала канал Москва-Волга и перешла в решительное наступление, освободив от захватчиков многие населенные пункты Подмосковья и город Лотошино.

Впоследствии бригада была переброшена под Старую Руссу и вела тяжелые бои в условиях лесисто-болотистой местности.

И вот летом, 10-12 августа, обе бригады были спешно направлены на юг. Примерно 14-15 августа эшелоны с бригадами остановились у станции Баскунчак. Все матросы и офицеры бригад чувствовали, что здесь определится их окончательный маршрут: в Сталинград или дальше на юг.

В этот день фашисты совершили первый массированный налет авиации на город. Багровое солнце опустилось к горизонту в лиловое небо. А в той стороне, где был Сталинград, в небе вздымалась огромная серо-свинцовая туча. Расстояние не позволяло услышать бомбовых разрывов, но эта, заполонившая половину горизонта, серая туча, низ которой сливался с серой дымкой над краем земли, убедительно и ясно говорила опытному глазу солдат, что там, в стороне Сталинграда, идет жестокий бой.

Из оперативных сводок было известно, что бои идут уже в предгорьях Кавказа, но Кавказ был далеко, а Сталинград рядом, километрах в 70 от станции Баскунчак. По- этому общее мнение склонялось к тому, что бригады будут брошены под Сталинград. Сомнений почти не оставалось.

Солнечный диск размылся в серой мути над горизонтом, когда раздалась команда: «По вагонам!». Лязгнули буфера товарных вагонов, и эшелоны, набирая скорость, двинулись дальше на юг, к Астрахани.

Теперь сомнений не оставалось: бригады направлялись на Кавказ. Там шли тяжелейшие бои, о которых впоследствии солдаты сложат песню, и матросы бригады подхватят ее и будут петь слова, похожие на клятву:

Жара нас томила в придонских степях,

Горячая пыль засыпала,

Когда нас забрасывал бомбами враг,

Земля от разрывов дрожала.Встречая тяжелые танки врага,

Мы кровь проливали в сраженьях,

Был нами оставлен любимый Ростов

И начались дни отступленья.Товарищ боец, становись, запевай

Про путь наш от Дона до моря,

О том, как враги захватили наш край,

О том, как хлебнули мы горя.Про город Батайск, опаленный огнем,

Про грозные дни Краснодара,

Не раз мы напомним врагу обо всем –

Напомним могучим ударом.Не знали бойцы бригад кто написал слова этой песни и кто сочинил мелодию, но песня пришлась по душе: в ней говорилось о тяжелых боях, о горечи отступления и о том, что солдаты, советский народ еще не сказал свое последнее слово в этих сражениях.

Вечером следующего дня бригады грузились у причалов Астраханского речного порта на палубы нефтеналивных барж и на другие плавсредства.

Ранним утром следующего дня все эти баржи стояли на Каспийском рейде. Берегов не было видно, не было видно и горизонта, а просто розовато-голубое небо незаметно переходило в ровное и мягкое сияние перламутровой воды Каспия.

Через час или два в небе на большой высоте покружился какой-то самолет, он был почти незаметен в голубом небе и только прерывистый нудный вой мотора выдавал его присутствие. Днем небо стало пепельно-серым; резко обозначившее горизонт море потемнело, из его необъятного пространства к баржам бежали небольшие крутые волны, вспыхивающие ярко-белыми барашками. А море становилось все неспокойнее. Говорят, что Каспий своенравен и коварен, его штормы злы и опасны. К восьми часам солнце скрылось за горизонтом и стало совсем темно. Усталость, ночная мгла и сонливость поглотили меня мгновенно.

Так бывает: ночью в вагоне остановившегося поезда после шума, лязга и скрипа металла, после нескончаемого и монотонного перестука колес вдруг наступившая тишина кажется неестественной, а приглушенные голоса пассажиров необыкновенно громкими. Вначале сквозь сон я почувствовал эту тишину, заложившую уши словно ватой, потом услышал чей-то спокойный неторопливый разговор. Еще не проснувшись окончательно, я лежал с закрытыми глазами и старался понять, что происходит вокруг меня? Вчера во второй половине дня мы грузились у Астраханского причала на палубу нефтеналивной баржи (такая железная, крашеная охрой рыжая палуба), потом плыли от Астрахани по Волге. Справа неторопливо уходил назад невысокий берег с притулившимися черными избами и кустарником, а за ними пепельно-розовый спокойный закат. Тогда я примостился на распущенной бухте каната… Дурак! За ночь канат намял мне спину, плечи, бока – все тело ныло от боли… Нет, лежать больше невозможно, лучше на железной палубе валяться, чем на канате. Я открыл глаза, с трудом поднялся на ноги и… И вдруг понял, что на земле свершилось великое чудо. Все мироздание куда-то исчезло, вокруг больше не было ни земли, ни воды, ни неба. Зато все пространство заполнял нежно-голубой свет с легким золотистым отливом. Все, что осталось от мира, так это одно необыкновенное голубое сияние и сказочная тишина. Наша баржа никуда не двигалась, казалось, что она подвешена на невидимой нити в центре огромного светло-голубого шара. Никакого проявления жизни – ни плеск волн, ни шум воды – зачарованная голубая тишь. А воздух! С чуть солоновато-горьким вкусом, чистый, неподвижный, непонятно легкий и прохладный, воздух, которым не дышишь, а пьешь его полной грудью, и он вливается в легкие хрустально-чистой незамутненной струей…

Это необыкновенное чудо было морем, морем бескрайним, удивительно спокойным. На его голубовато-перламутровой поверхности не было ни единой морщинки. Море и небо слились воедино, линии горизонта не было, она растворилась в голубом пространстве. Никогда в жизни я не видел моря и не подозревал, что оно такое, что может быть таким. Вся жизнь распахнулась неведомым голубым простором. Навеки исчезло все, что было вчера, казалось, никогда не наступит завтра. Время остановилось, исчезло в голубой бездне, и исчезнет все, останется только одно это голубое чудо, потому что оно – вечность. Меня удивило, обескуражило, что мои товарищи, мои спутники вели себя обыденно и прозаично. Выполз из-под брезента Тазиев, похлопал спросонья глазами и спросил, ни к кому не обращаясь:

– Стоим?

Откуда-то появился медлительный и обманчиво неповоротливый Гриша Авдеев. В его густой черной бороде я еще вчера заметил серебряные искры. Обычно в общих трёпах он сидел рядом, но смотрел куда-то в сторону.

Палуба баржи оживала. Просыпались солдаты, застучали котелки. Было еще рано, край большого тускло-красного солнца показался над пепельно-голубой дымкой моря. Где-то далеко от нашей баржи на воду села большая стая бледно-розовых птиц. После завтрака, когда солнце сверкнуло своим ослепительным светом, Авдеев вдруг разделся догола, потер ладонями волосатую грудь и решительно заявил:

– Ну, братва, коль снова на море попали, то без крещения не обойтись.

Он подошел к борту, взмахнул руками и прыгнул головой вниз в море. Взлетели брызги, сморщилась неподвижная водная гладь, Гриша вынырнул, фыркнул как морж и пошел саженками прочь от баржи.

– А вода, как в бане! – крикнул он нам. И что тут началось! Бойцы раздевались догола, благо на барже не было ни единой женщины, и прыгали в воду с обоих бортов. Темные мячики загорелых голов замаячили на поверхности воды вокруг баржи. Борт баржи был относительно высок, никак не меньше 2-2,5 метров, поэтому вылезти из воды было не так-то просто. Кто-то догадался опустить за борт концы каната – накупавшихся вдоволь, вытаскивали на палубу. Искупавшиеся бойцы довольно хлопали себя по груди, по белым животам и не торопились одеваться, норовя прыгнуть еще раз. Салаги работали в поте лица своего, выуживая на канате купальщиков. Бойцы подплывали к канату, цеплялись за него руками, упирались в борт ногами, а мы, салаги, что было сил, тащили канат наверх. Тут кто-то крикнул:

– Хлопцы, так салажат крестить треба!

Это предложение было принято с веселым энтузиазмом. Правда, нам разрешили раздеться, чтобы не вымочить в воде документы и письма, потом хватали за руки и за ноги, раскачивали и по счету «три» кидали за борт. Мы мешками падали в воду, подымали тучу брызг и выныривали чуть в стороне, наглядно демонстрируя, что морская вода для нас родная стихия. Вода действительно была теплой, горько-соленой и купание доставляло истинное наслаждение, плавать было приятно. Потом нас тоже вытаскивали на канате. Оказалось, что это дело совсем не простое: к железному борту баржи у самой воды налипли какие-то водоросли, скользкие словно намыленные, был скользким и мокрый канат. Упаси бог, если сорвутся ноги, при этом человек непременно ударялся боком, животом или локтями о железный борт, сдирал себе кожу и если вдобавок измазывался о борт, то его с улюлюканьем кидали снова в воду. Салажат перекупали всех. С непривычки я ободрал себе локоть. Хотели купнуть и Берию, но тот свернулся как ёж, ругался, отбивался ногами и пытался даже схватиться за винтовку.

– Тю, дурной! Да хрен с ним, пусть сидит, ему же хуже, – сказал кто-то из бойцов и от Берии отстали, его просто перестали замечать.

Один боец, видимо грузин, что-то прокричал на родном языке этому тезке министра, видимо, какие-то неприятные слова, лицо Берии еще больше сморщилось, он оскалил неровные желтые зубы и что-то резко ответил своему земляку.

Из голубого тумана как-то незаметно, словно в немом кино, появилась еще одна такая баржа, как наша, потом третья и следом еще. На рейде собралось пять барж. С юга появилась низенькая серая канонерка и тоже встала на якорь в полумиле от нас. Солнце начало припекать, железная палуба нагрелась, следы босых мокрых ног исчезали на ней прямо на глазах. Потянул слабый теплый ветер, по воде пошли широкие темно-синие полосы, вдали под солнцем вода заблестела нестерпимо яркими искрами. Голубой волшебный шар исчез, морская даль стала ярко-синей, горизонт обозначился четкой линией. Незаметно пошла широкая волна, баржа стала лениво покачиваться, заскрипели якорные цепи. Баржи по-прежнему стояли посреди моря, никто не знал, почему мы стоим и долго ли будет это продолжаться. Никого не мучили подобные вопросы. Стоим – значит так надо. Одни продолжали купаться, другие растянулись голыми на согретой солнцем палубе и блаженно загорали. Мы, салаги, после купания стали считать себя крещеными, т.е. полноправными матросами и первой нашей акцией было то, что мы отказались бессменно выуживать купальщиков. Наш протест был признан справедливым, и с общего согласия установлена очередность.

Внезапно эта беззаботная идиллия была нарушена, война напомнила о себе решительно и строго. На нашей барже раздался всполошный, громкий и частый бой колокола, послышались крики: «Воздух! Воздух!» Купальщики торопливо вылезали на борт, люди поспешно натягивали на себя белье, верхнюю одежду, хватались за оружие. С соседних барж раздались одиночные винтовочные выстрелы. Вначале в ослепительно сверкавшем небе ничего не было видно, потом послышался прерывистый тяжелый гул авиационных моторов, высоко в небе показались шесть самолетов, в голубизне неба сверкнул на фюзеляжах отраженный солнечный свет. Серебристые крылья со светло-желтыми концами были плохо различимы. Боевые машины шли на порядочной высоте с запада и направлялись явно в нашу сторону. С канонерки застучали зенитные пушки, ватные клубки разрывов стали пятнать небо. Не успев обуться, я тоже схватил винтовку, вогнал бронебойно-зажигательный патрон и прицелился в ведущую машину. Как учили в военно-морской школе, сделал упреждение и выстрелил. Отдача толкнула в плечо, а зеленая искра трассирующей пули метнулась ввысь, замедлила свой полет и ушла куда-то в сторону от самолета. Я выстрелил еще и еще раз. На барже захлопали громкие и частые выстрелы, с кормы застучал станковый пулемет.

– Ка-же, попал. Смотри, подыхать полетел, – подал свой голос скептик, но люди продолжали стрелять.

– Ребята, стреляй, стреляй! Не давай им снижаться, чаще стреляй! – кричал Подосенов и сам гнал выстрел за выстрелом.

Самолеты были уже над нами, и в этот миг воздух наполнил пронзительный свист падающих бомб. Тяжелые удары, грохот взрывов. Из моря взлетели белые, как снег, высокие кусты воды, они опадали, оставляя на этом месте серые размазанные клубы дыма. Недавно еще такие идиллические небо и море сотрясались от взрывов. Самолеты пролетели дальше, развернулись со стороны солнца и, заметно снизившись, пошли на второй заход. Пушки канонерки захлебывались от частого лая, без умолку били пулеметы со всех барж. Визг бомб на сей раз был короче и яростнее, тяжелые взрывы вновь потрясли море и небо. Нашу баржу качнуло на поднятой волне, белые столбы воды выросли ближе к баржам и вокруг канонерки. В море прятаться негде и никто не думал прятаться, люди злобно стреляли из винтовок в охотившуюся на них смерть. Зеленые, белые, розовые трассы исчертили всё небо, сплошь испятнанное зенитными разрывами. Самолеты отвалили в сторону, ушли на запад, растаяли в голубом мареве. На железной, окрашенной охрой, палубе валялись медные стреляные гильзы. Баржи не пострадали, однако, купаться уже всем расхотелось.

– Надо думать еще придут, – заметил чей-то голос.

– Все может быть. Зевать не стоит, – ответил другой.

Самолеты больше не пришли. Стал крепчать ветер, небо побелело и по его белесому полю поплыли длинные серые полосы рваных облаков. По морю пошли сумрачные тени, поднялась волна, громче заскрипели, заскрежетали якорные цепи. Гриша Авдеев осмотрелся, прищурив глаза, и произнес:

– Н-да… Сегодня нас поболтает.

– А не перекусить ли нам? – предложил Костя Кудряш, и все сразу почувствовали приступы голода и волчий аппетит.

Предложение было принято большинством голосов при одном воздержавшимся. Берия никаким образом не выказал своего отношения и просто молча ждал, что будет дальше.

Медвинский и Костя аккуратно разделили на порции зачерствевший хлеб, всем досталось немного говяжьей тушенки, а потом пили из котелков тепловатую воду с сахаром. В общем, обед как обед. Что греха таить, каждый из нас съел бы еще, по крайней мере, пару таких обедов, но нужно было оставить на будущее. Продовольственных запасов нам должно было хватить и на ужин, и на завтрак, а уж дальше – будет видно. Не прошло и получаса после нашего обеда, как там, за краем свинцового горизонта, появилась полоса синеватого дыма, размытого ветром. Потом показались какие-то неопределенные точки, а спустя немного времени все увидели белый высокий корпус теплохода, идущего курсом на нас. Подойдя ближе, теплоход коротко и хрипло гуднул, отработал винтом задний ход, подняв за кормой высокий белый бурун, остановился и загремел якорной цепью. К теплоходу сразу же двинулась одна из барж, встала борт о борт с теплоходом, и началась торопливая перегрузка людей и каких-то грузов. К теплоходу подходили баржа за баржей, и всё уходило в его бездонную утробу. Мы стояли к теплоходу ближе всех, подошли для перегрузки последними. Баржа и теплоход «Туркменистан» стояли на якорях, и тем не менее их нещадно раскачивала волна. С борта баржи на борт теплохода протянулись толстенные канаты и они натянулись до звонкой упругости. После долгих и сложных манипуляций были опущены к нам на палубу узкие качающиеся сходни с зыбким веревочным ограждением с одной стороны. Над баржей нависла белая стрела подъемника, специальная команда грузила какие-то ящики, мешки – все это в огромной «авоське», сплетенной из могучих канатов, подымалось наверх, уплывало за высокий белый борт теплохода и исчезало в глубоких трюмах. А ветер всё крепчал, он уже посвистывал в такелаже; баржу и теплоход раскачивала волна, они качались по-разному, поэтому узкая сходня, опущенная к нам на палубу, плясала и выделывала опасные пируэты. Между бортами теплохода и баржи оставалось примерно трехметровое пространство, в котором вскипала белой пеной, ошалело металась, высоко поднималась и мгновенно падала взбесившаяся морская вода. Над этой кипящей пропастью шатались хрупкие сходни с веревочными поручнями. Не знаю, как у закаленных моряков, но моё салажечье сердце невольно сжалось, ноги неуверенно и робко переступали по этой сатанинской, круто поставленной сходне.

Солдаты шли непрерывной цепочкой, подгоняли друг друга и каждый знал, что падение в воду между бортами теплохода и баржи не оставляло никаких шансов на спа-сение. Наконец вот он, борт теплохода. Я шагнул на его просмоленную палубу и облегченно вздохнул. Качало здесь тоже не меньше. Какой-то матрос у сходен командовал:

– Давай живее, братва, живее! В трюм не советую. Народищу там тьма набилась. Может, здесь на палубе примоститесь?

Даже я, салаженок, знал, что на палубе, особенно ночью, будет и холодно, и ветер, да еще проклятая качка, но в душном полутемном трюме, в забитых донельзя кубриках и каютах, даже просто в проходах – тоже не рай и еще неизвестно, где будет лучше. Все послушали Авдеева с Медвинским и решили пристроиться на открытой палубе. Берия снова воздержался, но он был привязан к нам общими харчами и невольно подчинился. Гриша Авдеев, Подосенов, Медвинский, Соловьев разместились на надстройке, куда выходили верхние люки машинного отделения. С этими ребятами примостился и я. Остальные расположились внизу, у стенки этой надстройки. Из люков машинного отделения вырывался наружу, как из вентилятора, густой, теплый масляный чад от работающих двигателей. Там, внизу, в глубокой пропасти неясно светились желтым светом лампочки, и ритмично грохотала огромной силы машина. Я лежал у люков вместе с отпетыми «морскими волками», и они терпели, не гнали меня вниз, отчего мое сердце исполнилось гордостью. Мне казалось, что понемногу меня стали вроде бы признавать за своего «морского брата». Я был почти уверен, что вот оно, наступает это нерушимое и прочное, как сталь, морское братство, когда на всех без исключения одна судьба; когда в бою одинаковы все: мотористы, пулеметчики, сигнальщики, комендоры* – все на своем строго определенном месте, все зависят друг от друга...

Тем временем закончилась разгрузка нашей баржи, она прогремела якорными цепями, задним ходом отвалила от борта теплохода, развернулась, стрельнула в небо черным моторным дымом и пошла обратно к волжским берегам. Наш теплоход постоял немного, словно раздумывая, куда ему плыть, потом тоже прогрохотал цепями и, не подав никаких сигналов, незаметно, удивительно плавно развернулся носом к волне и пошел в море. Это был мой первый в жизни морской рейс, и вообще всё было первое, как будто я начал какую-то совсем новую жизнь.

Я встал на ноги и смотрел во все глаза. Теперь-то я начал понимать, что такое «раскинулось море широко», оно действительно было невообразимо широким, его ничто не ограничивало, кругом вода на все 360 градусов. В лицо дул чуть прохладный, насыщенный морской соленой влагой ветер, он пузырем надувал на спине гимнастерку, трепал волосы, что-то насвистывал в такелаже – этот загадочный ветер дальних странствий. Движение теплохода было совершенно незаметно, он только мелко подрагивал от усилий работающего двигателя. На теплоход набегали волны, с плеском и грохотом разбивались об острый корабельный нос и белые сверкающие фонтаны брызг и пены взлетали в небо, а за кормой кипел бело-пенистый бурун и словно шрам оставался блестящий, вскипающий ключами долгий след. Только по этому следу и можно было определить, что теплоход «Туркменистан» движется. Мы лежали на покатой поверхности фонаря машинного отделения, люки были открыты, нас обдавало горячим воздухом работающей машины, запахами нефти и масла, а мы с деланным равнодушием смотрели на рассерженный Каспий.

Солнце вначале белым кругом просвечивало сквозь пелену облаков, потом окончательно скрылось в низких, стремительно бегущих над морем синих тучах. Море потемнело, стало темно-свинцовым, на гребнях тяжеленных волн кипели ярко белые пенные барашки. Бортовая и килевая качка заметно усилилась. Я очень боялся, что меня укачает – тогда позор! Я знал, что в абсолютном большинстве все, кто попадает на море, должен переболеть морской болезнью. Она, как корь – однажды переболел и тогда всё, уже ни один штормяга не свалит тебя на койку. Но морская болезнь, как я считал, это болезнь новичков, а я уже принят в компанию испытанных моряков, я должен быть таким, как они, меня не может укачать море! Надо держаться, и я держался. А среди ребят шел обычный, спокойный трёп.

– Говорят, нас в Иран, – слышался голос Бельтюкова. – Конечно. А куда ж еще?

– В Иран захотел! – рассуждал Медвинский. – Там без тебя сачков хватает! А воевать кто будет? Фрицы на Кавказ прут, к нефти рвутся, а он в Иран!

– Нy так что, на Кавказе войск что ли нет? Знаешь, на Кавказе народу-то сколько проживает. Что здесь, мобилизации что ли нет? – не сдавался Бельтюков.

– Во болтает, ну как салага! – возмущался Медвинский. – Здесь, на Кавказе, мобилизация знаешь когда прошла? Раньше, чем в твоем Кирове. Здесь уже в июле 41-го всех под метлу. Было бы здесь много войск, то не драпали бы. Вон наш эшелон под Сталинградом стоял, помнишь? К Сталинграду и то не повернули. Значит, здесь обстановка еще хлеще. А он – в Иран! Так тебя, мордатого, там и ждут в Иране-то!

– Это уж точно! – поддержал Медвинского Авдеев. – Там и без нас сачков хватает. На передовой воевать некому, а посмотришь – в тылах придурков ошивается – не провернешь, да еще вон один собрался!

Казалось бы, тема исчерпана, но ребята продолжали лениво спорить, незлобиво с подковыркой переругиваться. Просто было нечего делать.

Время шло, и начавшееся сильное волнение на море переходило в откровенный шторм. Окрепший ветер гудел и свистел в такелаже, в мачтах, он ухитрялся свистеть и шуметь даже в зубах, если повернуть ему навстречу голову и слегка приоткрыть рот. Теплоход то и дело задирал к небу свой нос, а море перед ним проваливалось, уходило вниз, но через секунду оно заполняло собой почти всё небо. Нос теплохода падал, на него с шумом накатывался огромный зеленовато-серый, украшенный пеной вал, он с грохотом разбивался о корпус теплохода, корабль вздрагивал всем своим железным телом, белые брызги летели в стороны, вверх, белая пена обрушивалась на палубу и катилась по ней до палубных построек. Ветер срывал с высоких волн пену, нес её над взбесившейся водой, по морю стелились длинные седые волокна. Над морем стоял какой-то туман от брызг и пены, наша одежда, крашеная поверхность корабельных надстроек, вся палуба стали мокрыми. За грохотом, шумом и плеском волн не слышно стало голоса товарища, разговор погас сам собой. Все молча смотрели на разбушевавшийся Каспий, держались руками за какие-то скобы, упирались в выступы ногами. Изредка кто-нибудь громко говорил, так чтоб было слышно:

– Во дает! Во дает!

– Во чертов переполох!

А шторм все набирал силы, ветер крепчал. Я никогда в жизни нe видел такого стремительного бега низких туч и такой свирепой стихии. Теплоход все круче задирал нос, оседал на корму, переваливался с борта на борт. Горизонт давно исчез в седой мгле, из которой накатывались бессчетные высокие и тяжелые волны.

«Вот и крещение! Через это надо пройти и это уже не шутки для салажат, даже опытные ребята притихли», – думалось мне. А ноги стали противно дрожать, стали ватными, непослушными, а в желудке, где-то под ложечкой, стал появляться какой-то неприятный комок. «Н-да, если так вот до самого Ирана, то осрамлюсь, ей-богу, осрамлюсь!» Что-то подсказывало мне, что надо двигаться, может быть, движение отодвинет угрозу морской болезни. Нашему пути, как и шторму, не было конца, а день явно заканчивался, небо потускнело, потемнели волны, только пена морская словно светилась белым огнем.

Подосенов осторожно предложил:

– Шут его знает, что ночью с морем будет? Надо бы узнать, что там в кубриках.

– Правильно. Кто смелый? Кто пойдет? – спросил Авдеев.

И здесь, конечно же, вынесло меня, салагу! Если бы это произнес Бельтюков или Соловьев, мне бы не показалось постыдным ответить: «Нашли дурака», а здесь говорил Авдеев. Его авторитет незаметно как-то стал для меня непререкаем, мне очень хотелось, чтобы именно он заметил мою решительность и отвагу. С таким же чувством, как несколько месяцев назад я висел над пропастью лестничного пролета на 7-м этаже, как я шел по самой кромке крыши высоченного здания, приучая себя к чувству опасности и риска, так и сейчас – вынесло меня. Опытные, закаленные моряки не торопились с ответом, а я вот взял и выскочил, а теперь уж обратного хода нет.

– Давай, – согласился Авдеев. – Только осторожнее. Крепче за поручни держись, на ноги не очень надейся – палуба сейчас скользкая. А то, может, и не ходи.

– Да нет, я пойду, прогуляюсь, – ответил я как можно беспечнее и стал сползать вниз. Прямо под нашими ногами сидели ребята, прижимались к палубной надстройке, цеплялись за что-то. Я ухватился за начищенный медный поручень и пошел по палубе. Меня кидало на этот поручень, потом палуба уходила из-под ног, ноги скользили, их лизала шипящая пена. Что греха таить, конечно, было страшно. Палуба была пустой. Люди, которые не пошли в кубрики, лепились по надстройкам, было такое впечатление, что большой белый теплоход облепили какие-то насекомые и сосут из него кровь. Теплоход «Туркменистан» тащил на себе много людей и груза, очень много.

Ветер здесь оказался еще холоднее, еще злее. Я дошел до белой двери, опустил ручку защелки. За дверью, без всякой площадки, начиналась крутая лестница, уходившая вниз, в черную пропасть, где желтый свет электролампочек не освещал ровным счетом ничего. Теплоход качнуло, дверь громко хлопнула за моей спиной. Держась за поручни, я с трудом опускался по плавающим под ногами ступеням куда-то вниз. Глаза понемногу привыкли к темноте, я стал видеть какой-то длинный коридор, сплошь заваленный человеческими телами. Было душно, пахло чем-то кислым, на полу скользкие размазанные лужи содержимого рвоты. От качки люди ползали по полу, их тела сносило то в одну, то в другую сторону. Кто-то стонал, кого-то еще рвало, кто-то отчаянно матерился...

Нет, это не для меня! Я полез обратно вверх по лестнице, а она становилась дыбом, и я с трудом удерживался на руках, она падала куда-то вниз и становилась параллельной земной поверхности. Меня кидало из стороны в сторону так, что я не сразу поймал дверную ручку. Открыл дверь, ветер ударил меня в грудь и лицо, а впереди перед носом теплохода выросла горой волна, одетая ажурной белой пеной, и на её вершине лохматые вихры, они вьются, их треплет ветер... Тяжелый удар о корпус, фонтаны брызг, грохот, плеск, шипение, пена летит прямо на меня, злобно лижет ботинки и кидается в сторону... Я добрался до своих ребят. Оказывается, мы нашли сравнительно тихое место. Когда я рассказал об увиденном в чреве нашего теплохода, все решили оставаться на месте до конца и будь что будет! К каким-то металлическим крючкам и петлям мы привязали свои вещмешки, винтовки, шинели постарались надеть на себя.

Ну и погодушка! Ну и Каспий! Наш теплоход стал казаться очень ненадежной скорлупкой среди взбесившейся стихии.

И тут закричал Авдеев, закричал громко, чтобы его слышал каждый:

– Братва! Сытому тонуть легче, чем голодному! Давай ужинать, пока не стемнело. Мне это предложение показалось шуткой, но после недолгого колебания оно было принято. Мы спустились со своего люка. На сырой палубе расстелили шинель. Слава Богу, сюда долетали только брызги. Медвинский с Кудряшом решили готовить порции для каждого с таким расчетом, чтобы осталось что-то на утро. Медвинский развязал вещмешок, передал Кудряшу буханку хлеба и почему-то остановился.

– Ну, ты шо там застряв? – спросил Тарасенко, плечистый, рослый украинец.

– Шо, шо! Консервов нема, сахару нема! – недоуменно ответил Медвинский.

– Як нэма? Хто сховав?

Осмотрели еще один какой-то мешок, но и там ничего не осталось.

– Что случилось? Смыло что ль? А сидоры все целы? – кричал Кудряш.

-

-

У большого Кавказа собирались грозовые тучи / Ф.Н. ЖуравовВоспоминания о войне в 3-х частях. - Ч. 2.

Пушкино : 2025. – 190 с. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978–5–94219–315–7Прошло уже много лет со дня окончания самой страшной в истории человечества войны. За победу советским народом была заплачена ужасная цена – 26,6 млн человеческих жизней. В каждой семье есть родные, которые своим подвигом в боях и в тылу приближали последний день войны. Наша задача – помнить о подвиге того поколения.

В своих руках вы держите книгу с воспоминаниями о войне, написанными Журавовым Федором Николаевичем, гвардии старшим сержантом отдельной разведроты 60-й отдельной Краснознаменной стрелковой бригады. Ему удалось выжить в этой страшной войне и в послевоенные годы, работая в совете ветеранов 257-й стрелковой дивизии, он писал воспоминания о пройденном пути дивизии. Однако данные материалы мной нигде не были найдены. Маленький их кусочек был обнаружен в квартире Федора Николаевича уже после его смерти. Эти документы представляли собой рукописный и набранный им на пишущей машинке текст с описанием первых 85 дней (с 14 августа по 6 ноября 1942 г.) боевых действий рядового Журавова Ф.Н. в разведроте.

-

Ознакомительный фрагмент книги

Немецкая разведка по тонко продуманному плану Канариса к весне 1942-го года добилась многого: в Генеральном штабе Красной Армии и в Ставке предполагали, что ожидаемое летнее наступление немецких войск будет предпринято на центральном направлении, фюрер постарается исправить летом неудачу зимы 1941-42 года.

Крушение Москвы, тяжелейшее военно-политическое поражение Советского Союза – от подобной цели вряд ли откажется Гитлер. И все вроде подтверждало подобные намерения Германии. По заданию немецкой разведки самолеты врага проводили демонстративную аэрофотосъемку районов Ярославля, Горького, Костромы, Владимира. На Западном фронте нашей радиоразведкой было запеленговано много новых армейских и корпусных радиостанций, в руки советской разведки попали вновь отпечатанные крупномасштабные топографические карты Московской, Владимирской и Ярославской областей. Все говорило о том, что немцы готовят удар на центральном направлении. И никто не догадывался у нас о том, что радиостанции только и работали для того, чтобы их запеленговала советская разведка, и многое другое нарочито делалось так, чтобы вроде случайно стало ее достоянием.

Но вместе с этим втайне, при полном радиомолчании, строжайше соблюдая методы маскировки, Гитлер сосредоточил на юге нашей страны огромные силы: тысячи танков и самолетов, много пехотных дивизий, артиллерии. Сюда были стянуты отборные части вермахта: альпийские стрелки, боевые соединения СС, два воздушных флота, множество сил союзников. Здесь был сосредоточен корпус «Ф», о задачах которого было известно только высшему командованию вермахта. К лету 1942-го года на юге были собраны такие силы, которые были способны одерживать не просто победы, решать не просто стратегические задачи, они могли сокрушать государства. Этим силам удалось, в конце концов, в июне 1942 года сломить оборону Севастополя, оборону Керченского полуострова, полностью овладеть Крымом. Теперь вермахт был готов к наступлению. От той же разведки фюреру стало известно, что русские проявляют поразительную беспечность: если по берегу Дона части Красной Армии еще строили скороспелые полевые укрепления, то дальше, на юге, на необозримых пространствах Кубани и Ставрополья подготовленных рубежей обороны не было, как и не было достаточного количества войск.

А стратегические цели были для немцев настолько заманчивыми, что перед ними блекла перспектива захвата Москвы. Открывалась возможность захватить богатейший край, способный обеспечить продовольствием не только наступающие армии вермахта, но и всю Германию; нефть – эта кровь боевой техники оказалась бы в руках фюрера. Но и это только начало – дальше открывались такие перспективы, что голова шла кругом: захватив Кавказ, немецкие ударные части должны были вступить в Иран и Ирак! О, здесь Турция уже больше не станет тянуть резину, она непременно захочет получить долю советского пирога за счет Грузии и Армении. Однако фюрер считал, что союзная Турция направит свою армию на Ближний Восток, к Египту, и высвободит силы фельдмаршала Роммеля. Гитлер знал, что в Иране найдутся силы, которые будут способствовать корпусу «Ф», специально предназначенному для того, чтобы шагнуть к границам Индии. В этом случае Япония перестанет отделываться обещаниями, она двинется в Сибирь. Остатки Красной Армии, лишенные техники, продовольствия, откатятся за Северный Урал и погибнут в бездорожье и топях. Именно здесь, на юге, будет решена судьба войны. А Москва? Что Москва! Она какое-то время еще будет оставаться прибежищем горстки большевиков, но дни ее сочтены – она рухнет, как рухнули Париж, Брюссель, Прага, Варшава! Тогда фюрер разыграет с этой проклятой Москвой такой спектакль, что содрогнутся Англия и Америка, содрогнется мир! И вот оно – мировое господство, до которого не смогли дотянуться ни Александр Македонский, ни Чингисхан, ни Наполеон. Само провидение избрало для этой миссии фюрера Германии. Немецкие войска уже шли по пути к этой цели, которая стала теперь не мечтой, а реально планируемым делом.

Фельдмаршал Лист прошел сотни километров победным маршем, остались несколько десятков километров, за которыми уже зримо обозначались контуры великих целей...

К превеликой досаде нетерпеливого фюрера темпы наступления фельдмаршала Листа резко снизились, он не укладывался в те сроки, которые были ему указаны верховным командованием. Мало того, за своей спиной Лист умудрился оставить Новороссийскую группировку красных, он не мог преодолеть оставшихся двадцати километров до Туапсе, чтобы изолировать эту Новороссийскую группировку и выбраться на стратегически важную дорогу по берегу Черного моря.

До фельдмаршала докатывалось эхо недовольства фюрера. По мнению Листа, фюрер и представления не имел о том, что Красная Армия, несмотря на колоссальные потери, это уже совсем не та армия, что была осенью прошлого года. Представители Генштаба, приезжавшие на Кавказ, желая угодить фюреру, докладывали ему только то, что импонировало речам и мыслям вождя немецкого народа: они всячески обыгрывали тот факт, что на Туапсинском направлении солдаты фюрера с вершин захваченных ими гор уже видят блеск Черного моря, что альпийские стрелки водрузили флаг со свастикой на высочайшей вершине Европы – Эльбрусе.

Вначале Листу казалось, что здесь, на подступах к Казбеку, он близок к удаче: солдатам его армий удалось пройти огромные расстояния, положить к ногам Рейха богатейшие земли, форсировать бесчисленное количество рек, захватить десятки городов и сотни станиц, каждая из которых по числу жителей и занимаемой площади, могла быть приравнена к европейскому городу. Отступая, части Красной Армии оказывали довольно слабое сопротивление, по данным разведки, у русских здесь не было крупных резервов, и вдруг наступление застопорилось. Части вермахта еще наступали, но это наступление не имело ничего общего с победным шествием, каждый километр теперь давался ценой многодневных боев и огромных потерь. Русские дрались с отчаянием обреченных, приходилось постоянно отражать их многочисленные контратаки. Листа поражала необыкновенная стойкость в обороне, фанатичное упорство в бою, особенно советских моряков, сражавшихся на суше, их страшная дерзость в контратаках. Лист одобрял своих солдат, не бравших в плен этих дьяволов, хотя такая возможность и случалась довольно-таки редко – этих фанатиков нужно было уничтожать сразу и без колебаний.

Фельдмаршала брала досада: беспомощно топтались на месте такие прославленные соединения вермахта, как мотодивизия «Викинг», как 13-я танковая дивизия! Между тем Эльхотовы ворота были первой ступенью к рубежам полной победы...

В Генштабе Красной Армии, в штабе генерала Тюленева, видимо, понимали не хуже Листа, что на Кавказе сложилась критическая ситуация. Правда, генералу Петрову удалось остановить под Туапсе и Новороссийском наступление немецких дивизий, навязать им позиционные бои, которые изматывали врага, съедали его силы. Но в ряде случаев противник, по-прежнему преодолевая упорнейшее сопротивление, продвигался вперед. В обстановке, когда одна бригада могла выдержать удар танковой и пехотной дивизий противника, когда один батальон принимал на себя удар двух полков дивизии СС, выдерживал этот удар и осмеливался еще контратаковать, в такой обстановке невозможно было упрекать тех, кто находился в окопах.

Накал тяжелых кровопролитных боев возрастал с каждым днем и с каждым километром пространства. Гитлеровцы боялись позиционных боев, они могли принести выигрыш во времени для генерала Тюленева, они позволят изыскать резервы... Фельдмаршал Лист торопился. Угрожающие покрикивания фюрера заставляли его торопиться. По планам ОКВ*, в октябре Лист должен быть в Баку и в Грузии, он должен был опрокинуть оборону Красной Армии, найти ключ к победе. Но, как на зло, части Красной Армии цеплялись за каждый метр земли, стояли насмерть, и мир удивлялся их стойкости. Наступавшие дивизии вермахта не жалели крови своих солдат, командование пулей и шнапсом гнало их вперед на смерть и не было иного выхода. «Да поможет нам Бог!», – подумал Лист и отдал приказ на решительный штурм Эльхотовых ворот. Лейтенант Ласточкин, не говоря уже о нас, не знал стратегических планов фюрера и фельдмаршала Листа, но то, что «он» сегодня «вдарит» и непременно танками и авиацией, чтобы прорваться к Эльхотовым воротам, на этот счет ни у кого не было сомнений. Полковник Добровольский приказал всех, кто может стрелять, посадить в оборону на северной окраине Эльхотова, и лейтенант Ласточкин послушно вел подчиненных ему бойцов в указанное место обороны.

Северная окраина Эльхотова чем-то напоминала Плановское. Тоже шоссейная и железная дороги в густых посадках на окраине, где была подготовлена глубокая траншея, обычные огороды, цепочка тополей, а за ними большое поле, часть которого была занята помидорами. Белые и красные крупные помидорины валялись на земле и оказались никому ненужными…

Примерно в полукилометре была видна посадка, поперек пересекавшая поле, вот там изготовились к атаке боевые части противника, оттуда хлопали одиночные винтовочные выстрелы и короткими очередями бил пулемет. Сзади нашей траншеи стояли замаскированные сорокапятки, полковые 76-миллиметровые пушки, даже длинноствольные зенитки здесь использовались как противотанковая артиллерия. Ночью наиболее танкоопасные участки нашими саперами были заминированы противопехотными и противотанковыми минами.

Наша рота, приданная какому-то стрелковому батальону (этой мелкой подробностью никто не интересовался), заняла оборону по окраине станицы, правее нас было поле, перечеркнутое грязно-желтой полосой траншеи, там тоже копошились бойцы, оборудовали себе удобные стрелковые ячейки.

Нам тоже было приказано заняться делом и мы работали, не жалея сил – углубляли траншею, от нее чуть вперед каждый для себя копал стрелковые ячейки. От ломаной линии траншеи прямо в станицу уводили ходы сообщения.

Чуть позади траншеи оборудовали наблюдательные пункты корректировщики огня, командиры стрелковых рот. Все понимали, что каждая минута сейчас на вес золота, нужно зарываться в землю, маскироваться, оборудовать ячейку так, чтобы было удобно вести огонь.

По земле еще стелился седой туман, но вот-вот из-за гор выглянет солнце и тогда туман рассеется, тогда работать в траншее станет опасно – вполне достанет снайпер или пулеметчик. Ребята копали, углубляли траншею, наращивали бруствер, в стрелковых ячейках оборудовали ниши для дисков и гранат. Работа спорилась, даже у Хорькова, который копал невдалеке от меня. Рука у него вроде в порядке и ячейка у него глубиной по плечи. А у меня не все ладилось – рука болела, бинт снова набух от крови, повязка грозила съехать на локоть, от туго завязанного бинта немели пальцы.

То, что я отстаю в работе, заметил Ласточкин, подошел ко мне сзади и недовольно спросил:

– В чем дело? Чего копаешься?

– Я сейчас, товарищ лейтенант, рука малость болит – не разгонишься.

– Зря я тебя взял. Гранату на двадцать пять метров кинешь?

– Сейчас вряд ли.

Ласточкин чего-то подумал, потом вдруг подозвал Хорькова:

– Хорьков, помогите товарищу,

– Шо? Ему копать? Этому придурку? Да у меня у самого рука...

– Отставить разговоры! Я про твою руку знаю, Хорьков, мне санинструктор докла- дывал.

– Дык я...

– Я кому сказал?!

Было совершенно непонятно, почему Ласточкин приказал помочь мне именно Хорькову. Этого я и сам бы меньше всего хотел. Хорьков поплевал на руки, взял у меня лопату, покрутил ею, пока Ласточкин не отошел в сторону, а потом, когда тот скрылся за поворотом траншеи, зло воткнул лопату в землю у своих ног, прислонился к стенке траншеи, бросил окурок, раздавил его пяткой и спросил:

– У тебя табак есть?

– Есть.

– Давай сюда кисет.

– Зачем? – спросил я, видя, что он только что бросил окурок и чуя какой-то подвох.

– А ты шо, думал я за так на тебя ишачить буду? Дурака нашел! Черт на попа не работник. Рука у него заболела! Когда кашу жрал не жаловался? А у меня тоже рука и почище твоей!

– Знаешь, Хорьков, пошел ты к черту, без тебя обойдусь!

– А это дело твое. Так и доложим, что не желает, мол, интеллигент с уркою связываться. Чистоплюй московский!

– Давай лопату и жми отсюда!

– Ты потише, салага. И так должок за тобой.

Я резко вырвал из рук Хорькова свою лопату, тот ухмыльнулся и неторопливо пошел к своей ячейке. Он даже затянул какую-то песенку:

Товарищ, товарищ,

А может быть, ударишь,

А может быть, рубашку разорвешь...Минут через пять подошел Бергалеев.

– Слушай, дай мало-мало вода.

– Вон на бруствере фляга – бери, только и мне оставь.

– Какой такой вопрос. Конычно оставлю.

Бергалеев сделал несколько глотков, заткнул горлышко фляги пробкой и потом кри- тически осмотрел мою стрелковую ячейку.

– Пачему окоп такой, да?

– Сейчас докопаю. Немного рука болит, повредило вчера.

Бергалеев хитровато улыбнулся и добавил:

– Морду тоже мало-мало задело. Дай-ка лопату.

Бергалеев взял в руки лопату, и земля у него полетела с лопаты, как с транспортерной ленты. Десяти минут не прошло, как окоп был готов и даже самый придирчивый проверяющий не нашел бы изъянов. Бергалеев поставил лопату, вытер вспотевший лоб рукавом и удовлетворенно сказал:

– А ты мала-мала боялась.

– Закури, Бергалеев.

– Нет. Курым не нада. Вредна! Моя отец, моя дед не велел курым. Бабка, тот курым.

– Спасибо, друг, помог ты мне.

– А! – Бергалеев махнул рукой и пошел, пригнувшись, по траншее к своей ячейке.

Прошло еще немного времени. Солнце вызолотило косыми лучами дальнюю посадку, поле, туман растаял, оставив на земле седую росу, слабый ветер завозился в листьях тополей, и наступил день.

В небе появилась «рама». Немецкий самолет-разведчик плавал в небе, закладывал виражи, сверкал на солнце крыльями и казался бойцам не очень опасным явлением. Потом он улетел к горам, к Эльхотовым воротам, и было слышно, как там застучали зенитки, отгоняя разведчика.

Стало снова тихо. Затаившаяся война готовила нам сюрпризы, но сейчас она, как тигр в засаде, ничем себя не проявляла.

Пригнувшись, по траншее шел Селиванов. Он остановился против моей стрелковой ячейки и спросил:

– Все смотришь?

– Смотрю.

– Ну и дурак. Все равно ничего не увидишь. Знаешь, у фрицев железная система: вначале они будут, гады, бомбить, потом сыграют артподготовку, а уж тогда, когда их командование решит, что мы наполовину перебиты, а наполовину в штаны наложили, вот тогда они и сами явятся.

– Может быть.

– То-то, что может быть. У тебя табачку не найдется?

– На, кури. Только я на твоем месте выпросил бы у старшины еще пайку или спер бы на худой конец.

Селиванов старательно делает самокрутку, прикуривает, с удовольствием выпускает синий табачный дым и раздумчиво отвечает:

– Ты вот москвич, человек, можно сказать, почти культурный, а такие вещи говоришь: «спер бы». Ты еще не соображаешь по младости. Самому старшине спереть нужно? Нужно. Да Гришка Бельтюков вон сопрет, потому что он все сопрет, что плохо лежит. Да я еще сопру. А тебе тогда что достанется? У кого мне тогда на закрутку табачку стрельнуть, как солдатскую боевую дружбу и верность товарища проверить? То-то же. Спереть… Спереть – дело нехитрое, да вот...

– Воздух! – послышался крик.

– Ну вот, что я тебе говорил! – сказал Селиванов и неторопливо, попыхивая цигаркой, пошел по узкой траншее к своей стрелковой ячейке.

В ясно-голубом небе со стороны Плановского появилось много черных точек, казалось, что они летят очень медленно, словно повисли в воздухе, а от них к земле во всю ширь их строя, словно серая кисея, стекала полоса моторных выхлопных газов. Машин шло много. Грозный, прерывистый и нарастающей силы гул заполнял все небо.

Неужто началось? Что-то сегодня рано. Сейчас не более девяти утра. Куда же они сейчас вдарят? Самолеты все ближе. Теперь вроде и летят они выше и быстрее... Идут двухмоторные юнкерсы. На этот раз их много, очень много – больше сорока машин. Ну, теперь держись. Самолеты идут прямо над нами. Я с тревогой смотрю, когда отделятся от них черные капельки бомб. Земля мелко вибрирует, как будто тоже ждет страшного бомбового удара. С бруствера, со стенок окопа текут тоненькие струйки мелкого песка. Самолеты мощные, двухмоторные, концы крыльев у них бледно-желтые и на них четкие стилизованные черные кресты, поперек фюзеляжа тоже желтая полоса и на ней черный крест, а на хвосте, обведенная тонкой белой полосой, черная свастика. Надо же выбрать себе этакий знак – ну в точности черный паук. Недобрый, страшный, зловещий это знак – свастика, а люди, избравшие паука своим символом, опасные люди: у них на уме преступление, жестокость, варварство.

Мы сидим в траншее и следим глазами за полетом злых машин. Самолеты проходят над Эльхотовом и всем становится ясно, что нас бог миловал и обрушат они бомбы на Эльхотовы ворота – танкам дорогу прокладывают, паразиты. Действительно, через некоторое время донесся мощный, раскатистый, как гром надвигающейся грозы, грохот бомбежки. Там, за Эльхотовом, в небо поднималась серая туча. Мы представляли себе, что сейчас там творилось!

Теперь следующего удара мы ждали по нашей обороне. Было ясно, что враг расчищал дорогу для своих танков. До Эльхотовых ворот здесь недалеко – километров 6-7 от силы, для танков это на полчаса всех дел, если, конечно, мы не удержимся. Тот факт, что фашисты свой первый удар обрушили на Эльхотовы ворота, а не на нас, приводил к мысли, что нашу оборону враг всерьез не воспринимал, рассчитывал быстро опрокинуть ее танковым тараном.

Не знаю, как на других ребят, но на меня такое пренебрежение действовало даже неприятно: ну как – мы действительно ничего не стоим и это известно противнику? Где же истина? Ладно, сейчас увидим истину.

– Федька! У тебя противотанковые есть? – кричит из своей стрелковой ячейки Мишка Беляков.

– Есть одна.

– Еще одну дать?

– А ты?

– У меня их три.

– Тогда давай.

Ко мне в окоп, кувыркаясь в воздухе, летит килограммовая «толкушка», она ударилась о бруствер и свалилась мне под ноги...

– Ты что, ирод, спятил?! А если бы взорвалась?!

– А ты думаешь, я дурак, думаешь, не знаю? Если бы взорвалась, то все – конец бы тебе, даже мокрых штанов от тебя бы не осталось, это уж как пить дать! Только я из нее чеки-то не вытащил!

Ничего себе шуточки! Но для споров и упреков уже не было времени. Из посадки, что впереди, с переднего края немцев взлетели в небо серией зеленые ракеты... Какой-то сигнал. Мы было насторожились, да нет, вроде тихо. Война затаила дыхание, замерла, даже стрельба стихла, стало слышно, как трещит шальной кузнечик в траве. Неспроста так тихо. Война притаилась, как тигр в засаде, все ее мышцы напряжены до предела, сейчас и жди свирепого прыжка. «Быть грому великому»!

– Воздух!

Ну, кажись, началось!

Над Плановским снова появились самолеты, их было много и, как и в первый раз, за ними тянулась до самой земли серая вуаль отработанных газов. Большая стая бомбардировщиков в четком строю, звеньями, наплывала прямо на нас, и бойцы передовой неотрывно смотрели в небо, которое заполнилось прерывистым гулом десятков моторов. Сквозь сплошной гул слышится чей-то голос:

– Двадцать один. Очко, мать их за ногу. Сейчас врежут!

...Вот они, почти над нами. Желтые оконечности крыльев, черные кресты... Тут я явственно заметил, как от самолетов, сверкнув на мгновение в солнечных лучах, отделилось множество мелких, как пыль, точек, и тут же они исчезли в ослепительном блеске голубого неба. Это бомбы, и я знал, что они только показались такими мелкими и незначащими, это обманное впечатление: на самом деле это грозная смерть, страшная сила, и она сейчас стремительно несется к земле. Секунда, другая, третья... и мир растворился в свирепом визге падающих бомб. Разноголосый вой и визг, как рев сатаны, придавил к земле все живое. Мгновение – и земля тяжело вздрогнула от первого чудовищного удара, и сразу же планету бросило в дрожь и в судороги. Земля норовила выбросить из окопов людей, засыпала их тяжелым ливнем из песка, пыли, камней. Грохот, визг, дым... Стало темно... Снова ад, снова горящие, тяжелые, болезненные удары по спине, по голове и ушам, и тело корчилось от боли и ожидания неминуемой смерти... Сколько прошло времени этого ада? Для тех, кто его творил прошло минуты три-четыре, для тех, кто оказался в этом аду, прошла вечность...

Грохот разрывов затих. Только звон и гул в ушах, только черное небо над головой. Наверное, прошло сколько-то времени, прежде чем сквозь дым и пыль пробился оранжевый диск солнца.

«Юнкерсы» прошли над Эльхотовом, где-то развернулись, и только сейчас мы услышали бешеную скороговорку зениток, раскатились в злобном треске десятки пулеметов. За немного поредевшей завесой из дыма и пыли мы еще не видели неба, еще не пришли в себя, но все услышали внезапно возникший трубный, дребезжащий вой. Мутное от пыли и дыма небо перечеркнула прямая, густо-черная полоса дыма и было видно, как двухмоторный «Юнкерс», свалившись на одно крыло, выпустив черный траурный шлейф, теряя высоту, заревел, как подстреленный зверь, и грохнулся в поле, выплеснув вверх высокий гриб черного дыма вместе с оранжевым пламенем. Ударил тяжелый взрыв. В небе, словно два белых пузыря, повисли парашюты...

– А-а, паразит, доигрался! – злорадно вопил кто-то из ребят.

– По парашютам, по парашютам стреляй!

– Очертенел! Куда они уйдут? Все равно наши будут.

Наше торжество не было долгим. Оглушительно рванули перед нашей траншеей снаряды, потом еще и еще. Землю снова тряс лихорадочный припадок. В лицо, в спину, в голову били жаркие и упругие, как резина, взрывные волны. Снова над всей передовой пыль, острый запах сгоревшей взрывчатки. Сила огня нарастала с каждой секундой. Поднять голову невозможно – верная смерть от осколка. Окоп осыпается, по его стенкам все время текут струйки сухой земли... «А ребята живы?» Мне вдруг показалось, что вокруг никого нет. «Может, я один здесь, как дурак, остался?» Взрыв! Еще взрыв! В ушах болезненный звон, череп раскалывается от оглушительного грохота. Земля непрерывно вскидывается гейзерами взрывов, серый и синий дым вокруг, а мины и снаряды рвутся все ближе, злее беспрерывный оглушительный грохот. Артналет длится целую вечность. Откуда у них, гадов, столько снарядов и мин?! С особенным остервенением немецкие артиллеристы бьют по нашей траншее. Все потонуло в грохоте и дыме. Визг снаряда, громовый удар взрыва сзади стрелковой ячейки моего окопа, еще взрыв, еще! Нет этому конца. Ничего нет больше на свете, кроме этой сатанинской пляски смерти.

В какое-то мгновение волна взрывов перекатилась через нашу траншею и тут же послышались знакомые сдвоенные выстрелы танковых пушек, короткие, рвущие душу взвизги снарядов и оглушительно хлесткие взрывы.

Впереди по всему полю стелился низкий моторный гул, слышалась тяжелая поступь танков, страшный накатывающийся грохот и скрежет стальной лавины. Над степью пыль и дым, за этой грязно-синей завесой стали различимы немецкие автоматчики. Они неторопливой трусцой бежали за танками. Все повторялось, казалось, что все это еще не кончившийся вчерашний день…

Наша траншея молчала. Это молчание казалось мне страшным – да есть ли кто-нибудь здесь живой?! Сзади, из станицы, часто захлопали батальонные минометы. Серые клубки взрывов вспыхивали среди танков, среди наступающих автоматчиков. Танки усилили огонь, стараясь найти, подавить минометные батареи. Часть танков шла правее Эльхотово, они отсекали станицу, повторяли вчерашний маневр, но неожиданно наткнулись на минное поле, поставленное ночью саперами. Из нашей траншеи было немного видно, как первый танк вздрогнул, окутался дымом, и стальное чудовище за- мерло, пораженное смертью. На правом фланге танки остановились. Они стреляли из пушек, но и сами представляли неплохую мишень, на них обрушили огонь наши противотанковые пушки. Но в центре танки продолжали двигаться вперед, несмотря на сильный огонь наших ПТРовцев и пушек. Немецкая артиллерия продолжала измолачивать тяжелыми снарядами и минами окраину Эльхотово. Взрывы грохотали беспрерывно. Со стороны Плановского заскрежетали шестиствольные минометы, трубно загудели реактивные мины и тяжелые взрывы взметнули за нашей передовой черные столбы дыма. Жестокая бомбежка, артиллерийская подготовка врага, не утихающий огонь артиллерии и минометов по обнаруженным целям делали свое дело – мне показалось, что наш ответный огонь, огонь по танкам начал ослабевать. В нашей траншее уже валялись бинты, окровавленные лоскутья одежды. Снова тела убитых укладывали на край траншеи с другой стороны бруствера, в горячке боя их некому было оттаскивать в тыл и они продолжали войну, своими костями и мышцами укрывая живых от осколков.

Танки подходили все ближе, сквозь стрельбу и взрывы стали слышны скрежет гусениц и лязг металла. В нашей траншее кто-то кричал сорванным голосом, слов команды невозможно расслышать из-за сплошного автоматного и пулеметного треска. Я выглянул вперед. Танков пятнадцать накатывалось на нашу передовую, за ними тянулась сплошная пылевая завеса, но в ее серой мути можно было разглядеть бегущих автоматчиков. Наши пушки заговорили в полный голос, сейчас их огонь снова усилился, но танки уже в опасной близости от траншеи. Вот он, первый! Он вырвался из плотной тучи белесой пыли, его пушка шевелилась, нащупывая цель, и выплюнула из длинного хобота оранжево-белый язык огня... Ба-бах! Тр-ра-ах!!! Снаряд рванул где-то слева. За первым танком появились новые серые машины, а все поле покрылось вспышками взрывов. От башни одного танка брызнул в стороны сноп белых искр. Правее нас уже горело несколько танков и напротив нас один горел красным коптящим пламенем. Один из танков подошел близко и выстрелил из пушки, я аж присел в окопе, в ушах оглушительный звон и я не слышал разрыва снаряда. От пуль танковых пулеметов, от беспрерывной стрельбы автоматчиков брызгами разлетается земля на бруствере. Танки рядом и уже некуда от них деваться! Теперь уже все равно! Теперь только бой, драка, смерть!!! Скрывшись за обрезом бруствера, полагаясь на слух, я следил за нарастающим визгом и скрежетом танковых гусениц... Сейчас, сейчас! Пора! Рывком вытащил матерчатую петлю чеки из противотанковой гранаты и приподнялся, чтобы бросить, но в то же мгновение раскатились очередями «шмайсеры», я снова невольно пригнул голову. Надо бы вначале лимонку! А, все равно! Привстал и швырнул тяжелую гранату. «Толкушка» кувыркнулась в воздухе... Промазал! Тяжелый взрыв грохнул в нескольких метрах от танка. Недокинул, гад! Танк сверкнул пламенем выстрела... От тяжкого, оглушающего удара потемнело в глазах, в ушах гудящая боль. Я ударился спиной о стенку окопа и сполз на его дно...

-

-

У большого Кавказа собирались грозовые тучи / Ф.Н. ЖуравовВоспоминания о войне в 3-х частях. - Ч. 3.

Пушкино : 2025. – 138 с. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978–5–94219–316–4За храбрость и отвагу, проявленные Журавовым Федором Николаевичем в боях, он был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

День Победы Федор Николаевич встретил в Прибалтике, а воинскую службу окончил 4 февраля 1947 года в звании гвардии старшего сержанта. Награды, приказы о его награждении и несколько подготовленных им военных карт представлены в приложении. (На сайте в галерее).

После войны Журавов Ф.Н. активно участвовал в мирной жизни, в работе совета ветеранов. Был награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Тру- дового Красного Знамени» и многими юбилейными медалями.

Работая над рукописью и собирая информационные материалы, я получил огромное удовольствие, и это не только из-за прекрасного повествования автора, а еще и от того, что почувствовал живое прикосновение к истории, к подвигу советского народа.

РОДИН Сергей Анатольевич,

племянник Журавова Федора Николаевича,

академик РАН.-

Ознакомительный фрагмент книги

На той проклятой высоте, что находилась за передним краем противника вместе с батальонными разведчиками, вся наша группа попала под губительный кинжальный огонь трех немецких станковых пулеметов. Все небо полыхало от осветительных и сигнальных ракет. Откуда-то с тыла в спину залегшим ребятам ударил еще один пулемет. От сумасшедшего, злобного визга пуль, оглушительных пулеметных очередей невозможно было поднять головы. От ракет было светло словно днем, и каждая травинка на склоне, каждый комочек земли сверкал отраженным светом. Ребята пролежали несколько минут, появились первые раненые, застонавшие в этом аду, а огонь противника не стихал. Тогда по цепи раздалась команда: «Назад! Отходи в балку!» Ребята скатились в балку, а над склоном продолжали лететь ракеты и землю секли трассирующие пули.

– Отходи влево! – крикнул лейтенант, командир взвода батальонной разведки. А спустя минуту он уже сам, словно споткнувшись, упал с простреленной грудью и захрипел, захлебнулся кровавой пеной.

Отходили торопясь, группа прикрытия отстреливалась от группы фашистов, которые пытались преследовать наш отряд. Раненых под таким огнем перевязывать было невозможно и их несли на спинах хрипящих и стонущих, пока не дошли до овражка, которым спускали в ту злополучную балку рядом с Верхним Курпом. Здесь, освещенные отблесками ракет на низких тучах, кое-как перевязали раненых и потащили их дальше.

На подступах к Кусову подсчитали бабки: двое раненых, в том числе и лейтенант, скончались, четверо тихо стонали, но еще держались. Было темно и трудно определить, все ли на месте.

Теперь уж наш Руменков приказал батальонным разведчикам разобраться, забрать своих убитых и раненых и топать на командный пункт (КП) батальона.

Спросил наших ребят:

– Все на месте?

– Все, – ответил чей-то голос, в темноте не разобрать.

Троих наших раненых бойцы тащили на спинах по очереди.

С рассветом пришли в роту. Командир роты старший лейтенант Рябчунов (не знаю, право, какая причина задержала его в роте, и он не был с отрядом), видно, не спавший ночь, приказал как следует перевязать раненых и немедленно отправить всех в медсанроту. Пока ездовые торопились запрячь коней, повар помешивал кашу в походной кухне и готовился кормить всех завтраком. Рябчунов построил группу.

– Все на месте?

– Все! – ответил кто-то из разведчиков.

– Постой, а этот… длинный… Федька где?

Федьки не было.

– Убитых всех подобрали? – снова спросил Рябчунов.

– Всех, да насмерть убитых вроде и не было, дорогой богу душу отдали, – путаясь, говорил Медвинский.

– Подожди! Что это за разговоры! Где еще разведчик? Кто был в группе?

– Да этот, длинный… Журава Федька.

– На высоте он был?

Медвинский не мог ответить на этот вопрос, потому что разворачивались в цепь у подножья высоты в кромешной тьме.

– С кем вместе шел этот разведчик? – снова спросил.

Почему-то все молчали и никак не могли вспомнить, кто же шел рядом с пропавшим.

Подошел политрук роты и остальные, кто по какой-то причине не был включен в поисковую группу.

– Как были развернуты в цепь? – снова спросил Рябчунов.

Так, спрашивая каждого, в конце концов добрались до рязанца.

– Ты с кем шел?

– Слева от меня в цепи шел Бельтюков.

– А справа?

– А справа шел этот… длинный Федька.

– Так чего ж ты молчишь? – недовольно спросил Рябчунов.

– Да в голове уж все перемешалось. Ведь как начал лупить…

– Подожди ты! Лупить, лупить… – недовольно перебил его Рябчунов.

– Ты видел его справа от себя?

– Конечно, видел.

– А кто шел еще правее?

Ребята снова молчали.

– Значит, он шел в цепи на самом правом фланге? Левее его был ты? – кивнул Рябчунов на рязанца.

– Интере-е-есно! – протянул политрук и в его голове прозвучала нотка подозрительности.

– Может, он был ранен или убит? – предположил Рябчунов.

Пожилой рязанец молчал. Видимо, откатываясь с высоты в балку, он действительно потерял из виду соседа справа, хотя должен был посматривать. Да ведь легко сказать – посматривать. Посматривай, когда от пулеметного огня головы не поднять, когда ракеты летят одна за другой, да еще в спину лупят!

– Вместе мы шли, – ответил рязанец. – Еще перед поиском он мне свой адрес дал, а я ему свой – земляки ведь. Да я б его ни в жизнь не оставил. Я ему сказал: «Давай назад. Команда такая».

– Ну, а он что?

– А он ничего не ответил. Стали пятиться назад, и он пополз. Я видел, что он пополз.

– А потом?

– А потом пропал куда-то. Вот и сам дивлюсь. Только слышал, будто кто-то закричал.

– Он закричал?

– Будто его голос, только кричал наверху…

Никакого толка больше от рязанца добиться не могли, уяснили только одно, что этот Федька шел в цепи самым крайним справа. Потом его предупредили, что нужно отходить в балку и вроде бы, как показалось рязанцу, в чем он не очень уверен, Федька вроде бы стал отползать, но вдруг пропал, и потом послышался его крик аж на самой высоте.

Ребята стояли в тягостном молчании. Как-то получилось не очень красиво: не то убит этот Федька, а еще хуже, если ранен и остался там, на высоте.

– Постой-ка, ты говорил, что он твой земляк и адрес тебе свой оставил, – спо- хватился политрук.

– Точно так, – подтвердил рязанец.

– А где этот адрес?

– Да сейчас, вот сей момент…

Рязанец поковырялся в кармане и вытащил кусочек газеты, где на полях было написано: «Рязанская область, Старожиловский район, деревня Сазоновские выселки»…

– Интере-е-есно, – протянул политрук. – Так ведь он вроде москвич!

– Точно, москвич. С Шаболовки улицы, он говорил мне. И письма из Москвы получал, – подтвердили Медвинский, Беляков, Боев и еще кто-то.

– Интере-е-есно, – снова протянул политрук. – Значит, вроде Москва, а вот товарища из Рязанской области называет земляком, да еще и адрес дает рязанский!

– А ты ничего не напутал?

– Да вот те крест, не вру! – клялся рязанец. – Я этот район знаю, бывал там и деревню такую слыхал.

– Что-то непонятно и подозрительно получается, – вслух размышляет политрук.

– А что, что я вам говорил, – вдруг врывается в разговор Хорьков, – ета самая интеллигенция, за ним глаз нужон. Неспроста это все, вот чтоб свободы не видать!

– Кто его хорошо знает?

– Да он все с Бельтюковым крутился, Бельтюков его знает. Авдеев, Медвинский еще. Все они хороши! – опять кипятится Хорьков.

– Рябчунов, давно вы с ним вместе? – спрашивает политрук.

Рябчунов молчит, ребят он еще знает плохо.

– С Астрахани.

– Так. Ну и как он?

– Да как... Ничего – парень как парень, только уставов много начитался. А так ничего.

– А ты, Бельтюков, что скажешь?

– А чего сказать? Ничего он парень, ничего я за ним плохого не замечал.

– Как не замечал, как не замечал?! – кипятился Хорьков. – Да он всегда выпендривался. Да было у него этакое с вывертом, сразу видать. А кто на кухне соль воровал и все ингушу таскал?

– Было такое? – строго спросил политрук.

– Да вроде было. С солью у населения плохо, – начал было Бельтюков.

– Вас не спрашивают! – оборвал его политрук. – И не ваше дело решать, есть здесь соль у населения или нет. Вам что, неизвестно, что ингуши наших солдат режут? Неизвестно, что они немцев ждут? Авдеев, ты что скажешь?

Бородатый Авдеев посопел, подумал и ответил уверенно:

– Зря все это. Федька – парень свой и в деле проверен.

– Ты уверен? – глаза политрука сощурились.

– И я уверен, – вдруг выпалил Медвинский.

– Ладно, – политрук махнул рукой и обратился к Рябчунову:

– Всем разойтись и отдыхать.

Все разошлись и все еще гадали, что могло случиться с Федькой. Николай Вербицкий, лежавший на соломе рядом с Хорьковым, подошел и резко выдернул из-под него край своей плащ-палатки.

– Ты что, ты что, мать твою!

– Ничего! Хмырь ты, Хорьков!

– Чего это я хмырь? Ты что, дружочка выгораживаешь? Что, дружочек к немцам перебрался, а ты, значит, этого интеллигентика все дружочком считаешь? – губы Хорькова сползли в презрительную усмешку.

– Слушай-ка, швабра! Я тебе говорил, чтоб ты со мною в одной разведгруппе не появлялся? – неожиданно раздался голос Потапенко.

Здоровый и с виду неповоротливый украинец стоял над Хорьковым и холодно смотрел ему прямо в глаза…

– Ну, что скажете, товарищ командир роты? – говорил в шалаше политрук Рябчунову. – Вроде бы и у нас перебежчик появился, а? Как вы считаете?

– Я так не считаю. И не советую торопиться с выводами. Он мог быть убит, его могли оставить раненным, в конце концов могло случиться и так, что он не мог выйти из-под огня и отстал. Я бы не торопился с выводами.

– Мне нужно писать политдонесение. Как я могу скрыть подобный случай?

– Мне тоже нужно подавать строевую записку и докладывать Натынову. Но я бы подождал, не стал торопиться.

– Ну-ну, – неопределенно протянул политрук.

Прошел день, наступила ночь. Батальонная разведка ходила в эту ночь к подножью высоты, но ничего не обнаружила. Утром в роту пришел Натынов. Каким-то образом до него дошли слухи, что один разведчик пропал без вести. Он явился в роту, как обычно похлопывая по голенищам сапог зеленым прутиком, залез в шалаш к Рябчунову, поговорили там немного, потом к ним присоединился политрук, а спустя некоторое время они собрали всех разведчиков, кто участвовал в поиске, вокруг кострища, и теперь Натынов повел разговор.

Рязанец в точности повторил свой рассказ, усилив акцент на том, что он отчетливо слышал крик на вершине горы и не очень уверен, что видел, как сползал пропавший, скорее, это ему показалось. На сей раз ребята молчали. Не унимались только трое: Медвинский, Авдеев и Беляков.

Политрук предполагал худшее и, постоянно щурясь, отклоняя голову от едкого дыма костра, говорил, загибая пальцы:

– Давайте потолкуем честно и не будем закрывать глаза на факты: во-первых, пропавший держался всегда несколько замкнуто, чего-то подозрительно скрытничал, у него не было в роте друзей. Он так, был себе на уме; во-вторых, никаких документов он писарю не сдавал перед поиском: при нем были краснофлотская книжка, комсомольский билет и другие документы; в-третьих, он не выполнил команды об отходе: когда все отошли, он остался на самой шапке высоты. Мало того, он перед этим зачем-то вошел в подозрительные связи с ингушом, живущим в Лакисово. И, наконец, последнее: свидетели слышали крик. По всей видимости, кричал он сам, кричал немцам, чтобы в него не стреляли. Никто из остальных, даже смертельно раненых, не кричал. Против логики не попрешь. Нам приходится признать, что к нам в ряды проник враг и долгое время находился среди нас. Мы с ним вместе ели наш солдатский хлеб, а теперь, вне всякого сомнения, он жрет вместе с немцами и рассказывает им все наши военные секреты. Вот нам еще один урок! Мы забыли о бдительности. Интересно, как он попал в роту? Завербовали его или он, напуганный нашими временными трудностями, сам решил продаться фашистам? Здесь еще нужно разобраться. И это дело серьезное, этим ОКР «СМЕРШ» должен заняться.

Политрук замолчал, бросил на угли, подернутые серым налетом золы, дымившуюся палочку и она загорелась. Ребята молчали. Все, что говорил политрук, было похоже на правду и опровергнуть его версию вроде бы было нечем.